Posted by em on 10. August 2023

Im Rahmen meiner Tätigkeit in einem Diskursprojekt zu „Demokratiefragen des digitalisierten Finanzsektors“ am Zentrum verantwortungsbewusse Digitalisierung (ZEVEDI) beschäftige ich mich unter anderem mit dem „Digitalen Euro“. Dabei geht es um die Einführung eines digitalen Zentralbankgelds für Bürger:innen durch die Europäische Zentralbank (EZB), gewissermaßen äquivalent zum Euro als Bargeld. Nur dabei handelt es sich um öffentliches Geld, während unsere digitalen Bezahloptionen bislang ausschließlich von privaten Zahlungsdienstleistern angeboten werden. Die Europäische Kommission hat dazu einen Vorschlag zum rechtlichen Rahmen vorgelegt, der nun im politischen Prozess verhandelt wird. In diesem entscheidet der europäische Gesetzgeber über den Rechtsrahmen. Insofern handelt es sich um einen Politikprozess mit derzeit offenem Ausgang und unklarem Zeithorizont. Die generelle Ausgestaltung wird zwar nun festgelegt, aber über diverse Details und die eigentliche Einführung entscheidet im Anschluss die EZB.

Zum Verfahren auf EU-Ebene: Die Abstimmung im Rat der Mitgliedstaaten erfolgt mit qualifizierter Mehrheit. Das bedeutet, dass mindestens 15 Staaten mit mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung zustimmen müssen. Im Europaparlament reicht eine einfache Mehrheit. Die Parlamente der EU-Mitgliedsländer haben den Legislativvorschlag der Kommission zur selben Zeit wie das Europäische Parlament und der Rat erhalten, sodass sie nun mit einer Stellungnahme darauf reagieren können. Darüber hinaus steht jeder und jedem die Kommentierung des Verordnungsentwurfs auf einer Online-Plattform der Europäischen Kommision offen. Diese Option habe ich mit der Leiterin des Projekts eFin & Demokratie, Petra Gehring, und Carola Westermeier, einer Sozialwissenschaftlerin aus unserem Netzwerk, wahrgenommen. In unserer Rückmeldung adressieren wir einen spezifischen Aspekt des Umgangs mit personenbezogenen Daten, den wir bislang für defizitär ausgeführt und nicht ausreichend geregelt erachten. Hier unsere am 8.8.2023 eingereichte Stellungnahme (hier auch als PDF sowie in Englisch):

Der digitale Euro als digitales Zentralbankgeld (Retail CBDC) wird kommuniziert als ein Zahlungsmittel, das dem Bargeld in vieler Hinsicht äquivalent sein soll. Öffentlich – und gerade aus Sicht der Bürger:innen – stehen „Privatsphäre und Datenschutz“ (Artikel 34 bis 36) sowie die „Verarbeitung personenbezogener Daten durch Anbieter von Unterstützungsdiensten“ (Anhang V) ganz besonders im Fokus. Die Ausführungen hierzu sollten jedoch konkreter sein. Nur dann sind sie nachvollziehbar genug, um deutlich zu machen, wie weit die Äquivalenz zum Bargeld tatsächlich gegeben ist.

- DATENVERWENDUNGSVERBOT AUCH FÜR ZAHLUNGSDIENSTLEISTER. Mehrfach wird die konkrete Verwendung von personenbezogenen Daten lediglich für die EZB und nationale Zentralbanken spezifiziert. Es werden aber keine Aussagen zur Verwendung von Daten durch Zahlungsdienstleister getroffen. Soll der digitale Euro als öffentliches Geld/Gut konzipiert sein, sollten auch Zahlungsdienstleister personenbezogene Daten und individuellen Datenspuren nicht weitergehend nutzen dürfen als EZB und nationale Zentralbanken.

- DATENVERMARKTUNGSVERBOT IN ART. 37. In Ergänzung zu Artikel 37 „Rahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ sollte den Geschäftsbanken und anderen Zahlungsdienstleistern die Nutzung von personenbezogenen Daten für andere Zwecke explizit untersagt werden. Konkret sollte sowohl ein Datenvermarktungsverbot (keine Weitergabe an externe Dritte) als auch ein Verbot der internen Datenauswertung (keine Datennutzung zu eigenen Geschäftszwecken) formuliert werden.

- TRANSPARENTE UMSETZUNGSKONTROLLEN. Die Umsetzung der Vorgaben zum Umgang mit personenbezogenen Daten und Datenspuren sollte auf Seiten der nationalen

Zentralbanken und Zahlungsdienstleister geeigneten Kontrollverfahren unterliegen, etwa einer Auditierung (mit Reports) durch unabhängige Expertise. Die Reports sollten einer breiten Öffentlichkeit nachvollziehbar kommuniziert werden. Solche prozeduralen Arrangements ergänzen das anspruchsvolle Design digitalen Zentralbankgelds als Digital Public Infrastructure. Sie sind auch ein weiterer Grund für die Attraktivität und Akzeptanz des digitalen Euro als Zahlungsoption.

Für Hintergründe zum digitalen Euro sowie den damit verbundenen Demokratiefragen siehe auch die Beiträge in unserem Blog sowie unseren Podcast Digitalgelddickicht.

Posted by em on 4. Januar 2023

Ein Projekt aus dem letzten Jahr liegt nun als Publikation (zum Download) vor: Gemeinsam mit Nele Heise habe ich für die Rosa-Luxemburg-Stiftung (RSL) „Eine Analyse der progressiven ‚Podosphäre‘ anhand aktueller Akteurs- und Themenfelder“ erarbeitet; so der Untertitel der Studie. Sie gehört in eine Reihe von Recherchen, die die RSL im Bereich politischer Online-Kommunikation von sozialen Medien bis zu Messengern beauftragt hat. In der Einleitung skizzieren wir unser Erkenntnisinteresse und die Vorgehensweise so:

„Podcasting ist längst im Plattformkapitalismus angekommen und aufmerksamkeitsökonomischen Dynamiken unterworfen. Diese Entwicklung wollen wir nachvollziehen und erkunden, wie die Podcast-Landschaft im deutschsprachigen Raum im Bereich ‘linker Kommunikation’ aktuell ausgeprägt ist: Welche Akteur:innen und Inhalte spielen eine Rolle? Wie unterscheiden sich die Angebote im Hinblick auf Präsentation, Verbreitung und gegebenenfalls Finanzierung? Schaffen sie Gelegenheit zu Interaktion und Anschlusskommunikation? Was lässt sich von Beispielen lernen und wo gibt es Leerstellen?

Unsere Perspektive auf das Phänomen speist sich aus empirischen Erhebungen und wissenschaftlichen Einordnungen zu politischen Dimensionen und (emanzipatorischen) Potenzialen von Podcasting, vor allem hinsichtlich politischer Kommunikation, Teilhabe und Meinungsbildung. In diesem Kontext werfen wir einen Blick auf die Situation in den USA, wo Podcasts als Medium der politischen Kommunikation Ausdruck einer polarisierten Medienöffentlichkeit sind und sich Auswirkungen der Plattformisierung beobachten lassen. Im Anschluss an eine eingrenzende Arbeitsdefinition ‚linker Kommunikation‘ skizzieren wir Angebotsfelder und arbeiten anhand exemplarischer Angebote zentrale Leistungen von Podcasts für ‚linke Kommunikation‘ heraus. Schließlich geben wir einige Ansatzpunkte für die Praxis, bevor wir einen Ausblick auf sich abzeichnende Entwicklungen im Audio-Bereich wagen.“

Update vom 23.1.2023:

Posted by em on 14. Juli 2022

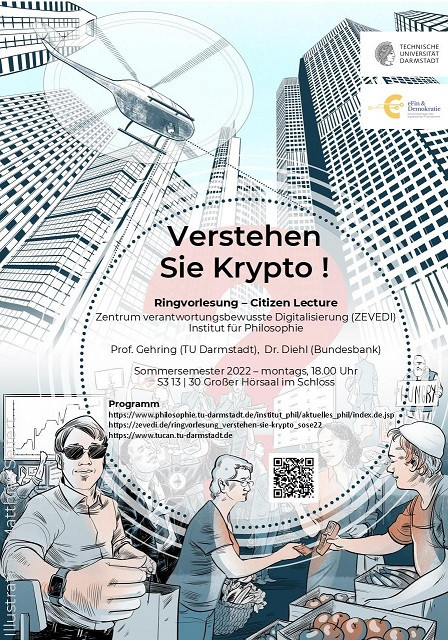

Seit einigen Wochen bin ich an einer neuen Wirkungsstätte tätig, nämlich am hessischen „Zentrum verantwortungsbewusste Digitalisierung“ (ZEVEDI) an der TU Darmstadt. Dort koordinere ich in dem von der Stiftung Mercator geförderten Projekt „Demokratiefragen des digitalisierten Finanzsektors – eFin & Demokratie“ diverse Diskursaktivitäten. Was darunter im Kontext von Public Engagement und Wissenschaftskommunikation zu verstehen ist, lässt sich inzwischen auch konkret erfahren: Bereits organisiert war und durchgeführt wurde im Sommersemester unter dem Titel „Verstehen Sie Krypto!“ eine Reihe von Citizen Lectures, die verschiedene Facetten der Themenstellung auffächern. Die Vorträge sind als Video-Aufzeichnung verfügbar.

Nun beginnt der erste Mercator-Journalist in Residence, Friedemann Brenneis, seinen Aufenthalt, der auch mit öffentlichen Vorträgen zum Thema „Bitcoin“ einhergeht. Mit diesem Meilenstein beginnt das ZEVEDI-Projekt unter @eFin_Diskurs auch zu twittern. Auf der Agenda stehen desweiteren ein Blog und ein Podcast, die gerade konzipiert und mittelfristig implementiert werden. In diesen und weiteren Veranstaltungsformaten virulente Fragen:

- Wie transformiert die Digitalisierung die Zahlungsmittel und den Finanzsektor?

- Was sind überhaupt Blockchain, Fintech, Kryptowährungen, dezentrale Finanzanwendungen und Co.?

- Welche neuen Akteure bestimmen eine „digitalisierte“ Finanzwelt und wie würde man sie staatlicher Regulierung unterwerfen?

- Wie verändern sich hoheitliche Aufgaben im Finanzsektor und was wird aus der Währung – konkret dem Euro – in der europäischen Demokratie?

- Wie können Demokratien reagieren, wenn die Finanzwelt sich derart tiefgreifend ändert, wie dies derzeit geschieht?

- Welche Möglichkeiten der Partizipation gibt es für Bürger:innen im Zuge der digitalen Umgestaltung des Finanzsektors?

Das auf fünf Jahre angelegte Projekt bietet viel Raum für Kooperationen mit PartnerInnen aus Wissenschaft und Praxis. Wer daran Interesse oder dazu Nachfragen hat: erik.meyer [at] zevedi.de.

Posted by em on 28. Oktober 2021

Bei der Bundeszentrale für politische Bildung ist der folgende Sammelband erschienen:

Der Band verfolgt mit der Kombination einer Chronik von Protestereignissen sowie systematischen Beiträgen einen umfassenden Ansatz. Dies wird auch aus der Leseprobe ersichtlich, die das Inhaltsverzeichnis sowie die Einleitung des Herausgebers Martin Langebach enthält und auf der Bestellseite (Preis: 7,- € !) unter dem PDF-Icon heruntergeladen werden kann. Resultat der breiten Perspektivierung des Themas ist unter anderem, dass ich einen Eintrag zur Loveparade beisteuern durfte (ein Thema, mit dem ich mich seit meiner Dissertation zur Techno-Szene immer wieder beschäftigt habe). Darin spanne ich einen Bogen von der ersten Loveparade (so auch der Titel des Beitrags 1. Juli 1989: „Friede, Freude, Eierkuchen“) über den Wandel von der Bonner zur Berliner Republik (also vom Kurfürstendamm zum Brandenburger Tor) bis zum vorläufigen Ende des Formats durch Entzug der Demonstrationsgenehmigung und die Katastrophe von Duisburg. Fazit:

Das ursprüngliche Konzept, einen Umzug mit musikalischer Beschallung durch elektronische Musik im urbanen Raum als politische Demonstration durchzuführen, hat sich – etwa als „Nachttanzdemo“, die immer wieder in deutschen Kommunen durchgeführt wird – etabliert. In Anlehnung an eine politische Soziologie der Lebensstile ist in der Bewegungsforschung auch von „Protestainment“ oder „vergnügtem Protest“ (Betz 2016) die Rede. (…) Selbst eine der Love Parade ähnliche Veranstaltung in Berlin scheint nicht ausgeschlossen: Unter anderem dieses Ziel verfolgt eine 2019 unter dem Titel „Rave the Planet“ begründete Initiative um Dr. Motte.

Und der meint dazu: